Mitaka Plusの使い方

基本操作

プラネタリウム・モードおよび宇宙空間モードでは、画面右上および右下にマウスポインタを持って行くと、+ーのボタンが表示される。右上の+ーは時間の経過、右下の+ーはズームアウト/ズームインの調整だ。

+がズームアウト、ーがズームインなのはちょっとややこしいように思う。普通逆じゃない?

マウスでは画面をクリックする以外に、左ボタンのドラッグで視点の移動、右ボタンのドラッグおよびスクロールホイールでズーム操作だ。

キーボードを使って、矢印キーで視点の移動、page up、page down(MacBookの場合fn+↑/↓)でズームイン/アウトができる。

キーボード操作すると移動量が大きい。

Aキーで星座名、星名のON/OFFができる。細かい設定は表示メニューで設定する。

⌘+Fを押すごとに全画面表示とウィンドウ表示の切り替えだ。

全画面表示からの復帰によく使われるescキーを押すと、アプリ終了になるので注意。

視点の切り替えやズームの操作は、マウスを使うとちょっと遅く感じ、キーボードを使うとちょっと速すぎるように感じる。しかも慣性(?)が付いてなかなか止まってくれない。今後の改善が待たれる。

各種設定もメニューから選ぶばかりでなく、パレットから直接変更できるようになると便利だろう。

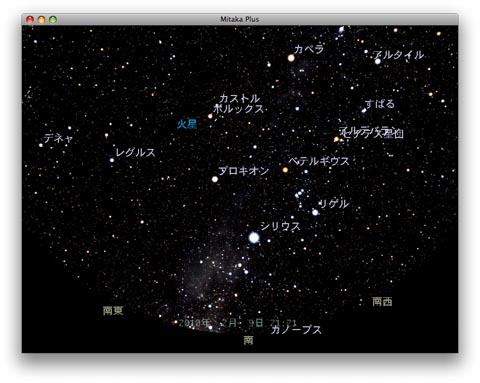

プラネタリウム・モード

起動直後は地上から星空を眺めるプラネタリウム・モードになっている。日時はその日の20時だ。

場所は東京都三鷹市になる。

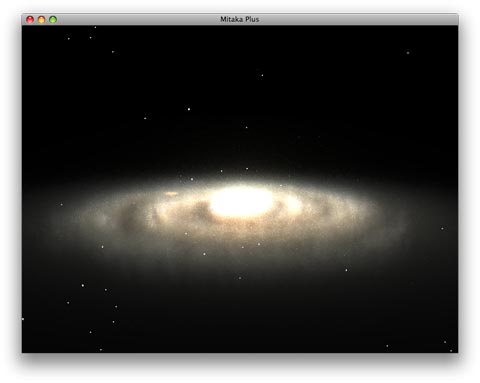

宇宙空間モード

プラネタリウム・モードで離陸・着陸/離陸・着陸メニューを選ぶと宇宙空間モードになる。三鷹の上空の宇宙空間に浮かんでいる表示だ。

ここで画面右下の+ボタンを押し続けると最初視点が下がり、さらに押し続けるとズームアウトし、地球を中心とした宇宙空間が表示されるようになる。

デフォルトは地球が中心に表示されるが、ターゲットメニューから他の星を選んで中心の星を変更することができる。上は火星を中心にした表示。ここから同様にズーム操作ができる。

筆者の環境では衛星のフォボスが「フォャx」と文字化けしてしまった。

ズームアウトすると軌道線は見えても惑星の姿が見えなくなる。これは宇宙が広大すぎるのでやむを得ないが、表示/惑星/拡大率メニューから項目を選択することで、見かけの大きさを大きくすることができる。

さらにズームアウトすると我々の天の川銀河(銀河系)が見える。

さらにさらにさらにズームアウトすると、扇形に天体が分布するように表示されるが、これは現在観測されている範囲のみを表示しているためだ。

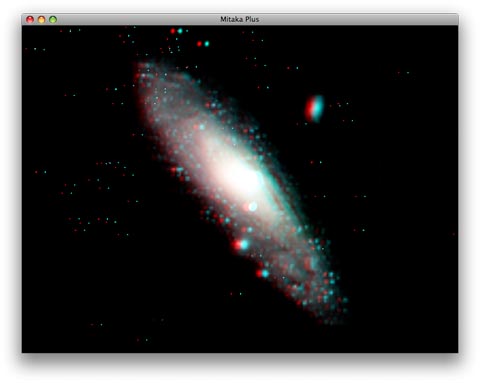

立体視表示

設定/立体視方式メニューから項目を選ぶと、赤青メガネを使うための立体視画像を表示してくれる。

Mac版のMitaka Plusは機能限定版

この他にもいろいろの機能や設定が用意されているが、オリジナルのMitakaと比べて全ての機能が再現されているわけではない。

Mitaka Plusとしても、本稿執筆時点でWindows版がバージョン1.4.0betaまで進んでいて、かなり機能が拡張されているのに対し、Mac版はバージョン1.00と機能が低いままなのが残念だ。

しかしMacへの移植に際して、マルチプラットフォームに対応するためのコードベースを整えたということなので、今後のアップデートに期待が高まる。